Le moment propice pour re-gagner en liberté et pour prendre soin de soi !

Analyses

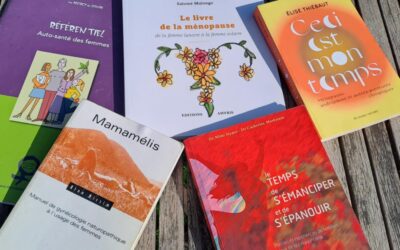

La ménopause : une question biologique ?

C’est la cacophonie dans notre « orchestre hormonal » : bientôt une nouvelle symphonie !

Ménopause : question de terme et d’histoire

A qui profite la vision médicale actuelle ?

La ménopause ou la violence d’un cliché à l’occidentale

La ménopause n’a rien d’universel !

Crever l’écran (et le patriarcat)

Notre chronique est maintenant disponible en version papier

Love Lies Bleeding : réappropriation d’un corps à soi

4e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »

Unbelievable et Quitter la nuit : la justice face aux violences sexuelles

3e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »

Pauvres Créatures : le concept d’agentivité

2e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »

L’auto-santé et ses ramifications

Des origines aux enjeux actuels

Barbie : de la pop culture au feminisme washing

1re analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »

Crever l’écran

Une introduction à notre nouvelle chronique ciné

Révolutionner l’amour romantique

Comment réinventer nos manières d’aimer ?

L’EVRAS : où se cache la manipulation ?

Des amalgames terrifiants

Les enjeux de l’EVRAS : quelques balises

Enjeux historiques et féministes

Espaces publics et perspective de genre

Petit guide pour les débutant·es

Le yoga : un outil de résilience face aux diktats patriarcaux ?

Au-delà des clichés et des stéréotypes de genre

L’autodéfense féministe, un outil d’émancipation et de libération

A quoi ressemblerait un monde sans violence ?

Le corps : un ré-investissement de l’intime

Une nouvelle génération de féministes

En quoi l’écoféminisme participe à la réappropriation du corps ?

Ou comment les femmes assument leur expérience charnelle

La nouvelle loi #Stopféminicide en Belgique

Une avancée oui, mais restons vigilantes !

Le regret d’être mère : la réalité d’une maternité fantasmée ?

Déconstruction d’un idéal maternel

Le pouvoir des mots : enjeu du féminisme

Le langage, haut lieu de la lutte féministe

Violences faites aux femmes en situation de handicap

Les facteurs vulnérabilisants

Un regard genré sur les espaces verts

Présentation de plusieurs champs d’action

Accès aux soins de santé durant la crise sanitaire

Fractures sociales aggravées

Les couples à l’épreuve de la crise sanitaire

Des adaptations diverses et multiples

Télétravail : jongler entre l’intime et le professionnel

La séparation privé/public en voie de disparition ?

Le désir des femmes à l’épreuve du couple

Une injonction contradictoire ?

Des témoignages au podcast, ou comment tisser du commun

Relayer la parole des femmes pendant le confinement

Harcèlement et agressions sexuelles : lois, arrêtés, mesures covid et avancées

Faisons le point.

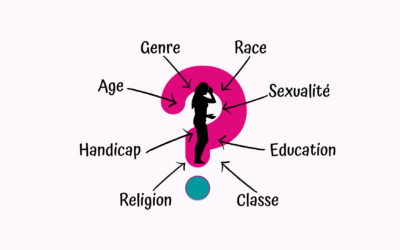

Au carrefour des discriminations : l’intersectionnalité

Rendre visible la multiplicité des oppressions

En-quête d’orgasme

L’intouchable plaisir féminin

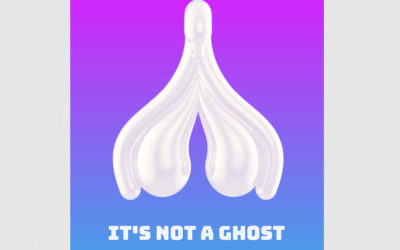

En-quête du clitoris

Un nouvel étendard du féminisme

Émergence des comptes Instagram engagés

Quel impact chez les jeunes ?

La prostitution ou le travail du sexe: un choix ?

Abolir ou réglementer ?

L’accès à l’IVG pendant le confinement

Nombreux sont les freins

Être femme sans être mère

Une lutte féministe encore loin d’être gagnée

Antisexiste, la ville de Louvain-la-Neuve ?

Quelle est la place des femmes ?

Crise de la sécurité des femmes

Le continuum des violences n’est pas en crise

La charge mentale accentuée avec le confinement ?

Avec en supplément : la charge émotionnelle !

Coronavirus : des masques à quel prix ?

De la saga des masques … à la distanciation sociale !

Coronavirus : les femmes en première ligne

Autant de métiers invisibles et dévalorisés considérés aujourd’hui comme essentiels

Nouvelles réappropriations

Notre corps nous-mêmes, nouveaux mots, nouvelles pratiques

La fluidité sexuelle : késako?

Aimer une personne, pas un sexe.

Le slam : une nouvelle voie d’émancipation?

Des femmes s’approprient cet art de la rue pour s’exprimer !

La crise de la pilule

Les femmes, notamment les plus jeunes, sont moins satisfaites qu’auparavant de la pilule. Qu’en est-il du côté des alternatives masculines ?

La responsabilité contraceptive

Les hommes sont-ils prêts à prendre leurs responsabilités, et les femmes sont-elles prêtes à laisser cette responsabilité à leur partenaire ?

Reste à ta place ! Le corps contraint

Inégales face aux injonctions paradoxales sur nos corps.

Les femmes ont-elles vraiment le droit de disposer de leur corps?

Mon corps, nos corps, une histoire pas si intime que ça.

Du Nord au Sud, le coût véritable d’une petite culotte

Quelle valeur donne-t-on aux vêtements et surtout aux vies de celles qui les fabriquent ?

Corps écrits asbl

Siège social et équipe animation

Place de l’Université, 25 – b4

1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Tél : +32 (0)490 46 01 82 / +32 (0)490 46 01 77

Email : info[at]corps-ecrits.be

Envie d’écrire ? Envie d’agir ?

Envie d’écrire autour d’une de nos thématiques ?

De participer à l’élaboration de nos actions ?

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Suivez-nous sur Facebook et Insta !