La ménopause n’a rien d’universel !

Violences et résistances

Crever l’écran (et le patriarcat)

Notre chronique est maintenant disponible en version papier

Au cœur de la Gestation Pour Autrui (GPA) : des dérives et des belles histoires

Notre étude 2024 est imprimée !

Love Lies Bleeding : réappropriation d’un corps à soi

4e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »

Unbelievable et Quitter la nuit : la justice face aux violences sexuelles

3e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »

Crever l’écran

Une introduction à notre nouvelle chronique ciné

Révolutionner l’amour romantique

Comment réinventer nos manières d’aimer ?

Espaces publics et perspective de genre

Petit guide pour les débutant·es

Le yoga : un outil de résilience face aux diktats patriarcaux ?

Au-delà des clichés et des stéréotypes de genre

L’autodéfense féministe, un outil d’émancipation et de libération

A quoi ressemblerait un monde sans violence ?

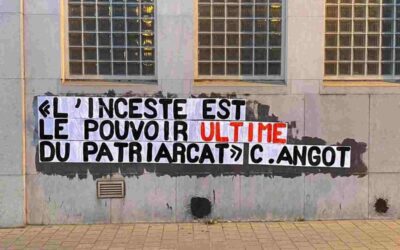

Inceste : une analyse féministe du terme

Focus et décorticage de l’inceste et de l’usage de ce terme en Belgique

Le pouvoir des mots : enjeu du féminisme

Le langage, haut lieu de la lutte féministe

Agressions sexistes et sexuelles à Louvain-la-Neuve

Des initiatives étudiantes aux autorités compétentes

Violences faites aux femmes en situation de handicap

Les facteurs vulnérabilisants

Harcèlement et agressions sexuelles : lois, arrêtés, mesures covid et avancées

Faisons le point.

La prostitution ou le travail du sexe: un choix ?

Abolir ou réglementer ?

Crise de la sécurité des femmes

Le continuum des violences n’est pas en crise

Désir et consentement, même combat?

Le poids du contrat social sur l’accès des femmes à leur désir.

Le slam : une nouvelle voie d’émancipation?

Des femmes s’approprient cet art de la rue pour s’exprimer !

Du Nord au Sud, le coût véritable d’une petite culotte

Quelle valeur donne-t-on aux vêtements et surtout aux vies de celles qui les fabriquent ?

Le danger du nucléaire : un déni collectif ?

En cas de catastrophe nucléaire, les risques réels sont-ils imaginables et surtout gérables ?

La lutte anti-nucléaire : tout un programme !

Les résistances ne cessent pas, la répression non plus.

Les femmes de l’ombre

Les femmes en prison : invisibles ?

Le spécisme : un système de domination parmi d’autres

Quels liens entre les femmes et les animaux ?

L’institution violente de la médecine

Entre croyances et protocoles médicaux, que reste-t-il du soin et de la voix des patient.e.s?

L’institution violente du patriarcat

Tout système institutionnel génère des violences, avec une particularité en ce qui concerne les femmes…

Oui, mais les hommes aussi…

La neutralité de genre dans la lutte contre les violences, question d’équité ?

Elles décident ! Mon corps, mes droits – Témoignage de Ria autour de l’accouchement

Campagne " Les droits sexuels et reproductifs des femmes dans le monde". A l'occasion de la 25e Nuit africaine - Samedi 23 juin 2018 - Domaine provincial du Bois des Rêves - Avec le soutien de la Direction générale de la Coopération au Développement -...

La chambre vide

Le combat d’une mère suite au départ de son fils en Syrie

Les graffeuses autour du monde

« Girl Power » relate l’histoire de femmes à travers le monde qui ont choisi le tag, le graffiti, pour s’exprimer dans l’espace public.

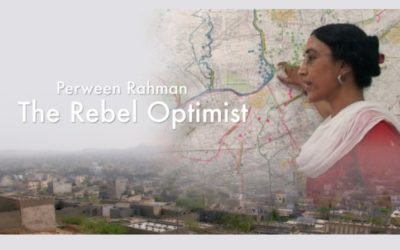

Aménagement du territoire: qui a voix au chapitre?

Le portrait de Perween Rahman, architecte urbaniste pakistanaise engagée nous a inspiré pour faire des ponts entre les résistances citoyennes et collectives, ici et là-bas.

Quelle place pour les femmes issues de l’immigration?

Une dizaine de femmes « témoins », venues de plusieurs pays (Maroc, Congo, Italie, Colombie) avant l’an 2000, ont raconté leur arrivée en Belgique et les moments clés de leur parcours de vie.

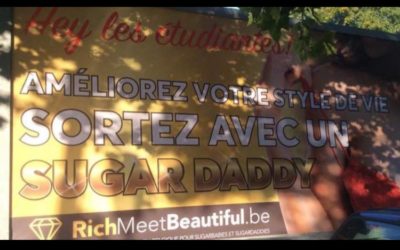

Etudiantes… et prostituées?

La campagne publicitaire de RichMeetBeautiful à la rentrée de septembre 2017 nous rappelle soudain que oui, des étudiantes se prostituent !

Faire face au sexisme en Maison de jeunes

Un premier état des lieux des questions de genres en MJ en Brabant wallon

Le harcèlement de rue : quelques balises pour comprendre

Pour mieux comprendre ce que le harcèlement signifie et ses répercussions

Harcèlement dans l’espace public : résultats d’une enquête

Une loi est passée en Belgique, mais reste difficilement applicable… Qu’en est-il du ressenti et des réactions des femmes face au harcèlement?

Quelles réponses collectives face aux féminicides?

La colère des femmes latino-américaines a explosé dans les rues ces dernières années à l’occasion de manifestations massives, en signe de protestation contre les violences, domestiques ou institutionnelles, faites aux femmes.

Réalité, diversité, créativité

Du procès d’un viol au procès DU viol

D’un plan interfrancophone à un réel plan global de lutte contre les violences…

Le Plan interfrancophone contre les violences sexistes et intrafamiliales : une avancée pour les femmes

La violence des femmes

Le viol, ça se cultive?

Cachez ce corps …

Nouvelles balises de la lutte contre les violences faites aux femmes

Prostitution et sens commun

La prostitution étudiante : un phénomène récent

Plaisir des femmes, libérons-nous des clichés!

La puissance de l’empowerment au féminin

Internet comme outil d’éducation sexuelle – Usages et interprétations des adolescent.e.s

Corps écrits asbl

Siège social et équipe animation

Place de l’Université, 25 – b4

1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Tél : +32 (0)490 46 01 82 / +32 (0)490 46 01 77

Email : info[at]corps-ecrits.be

Envie d’écrire ? Envie d’agir ?

Envie d’écrire autour d’une de nos thématiques ?

De participer à l’élaboration de nos actions ?

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Suivez-nous sur Facebook et Insta !